Cenni di storia naturalistica (e paesaggistica).

Il nostro Comune ricade in gran parte nella pianura bisiaca sulla riva sinistra dell’Isonzo e marginalmente comprende anche una parte carsica, il Colle di Sant’Elia.

Il territorio, prima delle modifiche fatte dall’uomo, era ricoperto quasi integralmente da una foresta di pianura, che, si estendeva senza soluzione di continuità, in tutte le pianure del Nord Italia (Silva Diomedea, Silva Lupanica). Con l’avvento dell’uomo, che da cacciatore/raccoglitore è diventato pastore e poi agricoltore, è iniziata la trasformazione del nostro territorio, trasformando la foresta gradualmente in aree adatte all’agricoltura. In maniera più organizzata e sistematica dal periodo romano fino ai giorni nostri, salvo più o meno lunghe interruzioni dovute ad eventi storici (invasioni) e naturali (crisi climatiche, inondazioni).

Escludendo l’attuale area golenale dell’Isonzo ed il Sant’Elia, di cui tratterò a parte, tutto il territorio comunale era quindi dedicato all’agricoltura, tranne le aree dedicate agli edifici e le parti meno fertili del territorio, utilizzate a pascolo comune, ben individuate in alcune carte dell’ottocento, successivamente pure loro privatizzate e dedicate all’agricoltura.

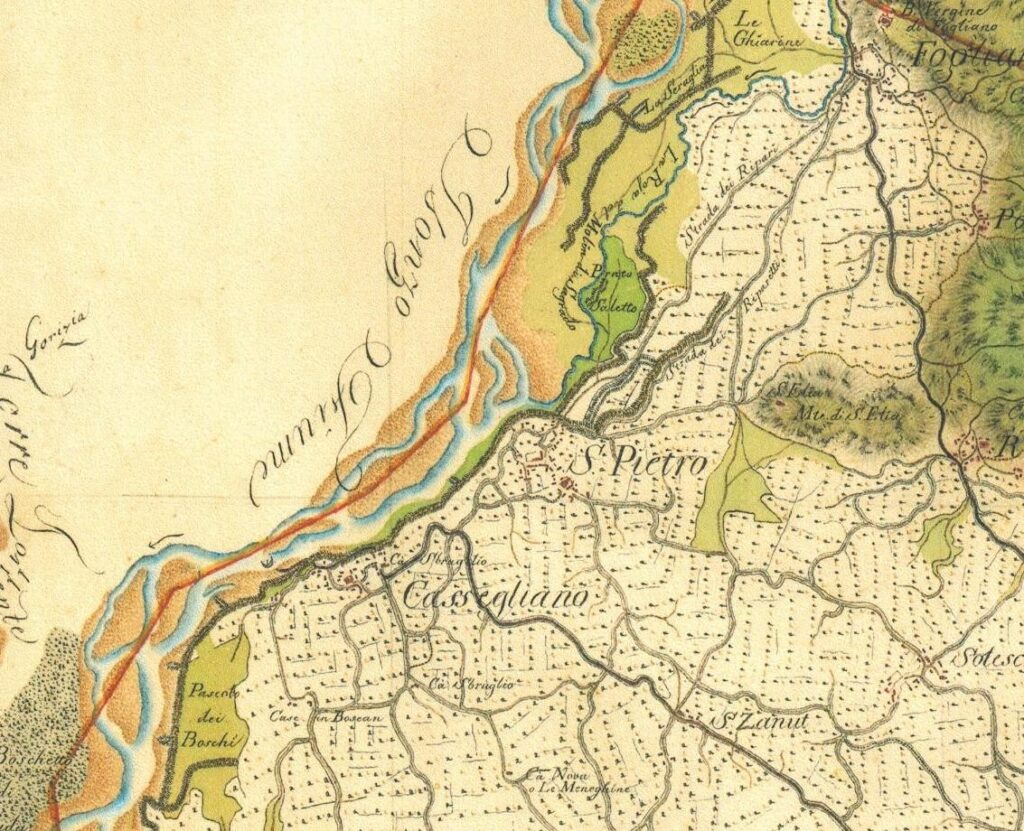

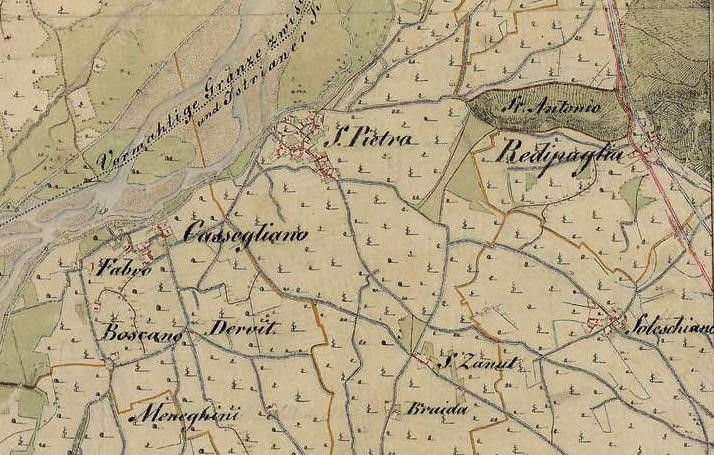

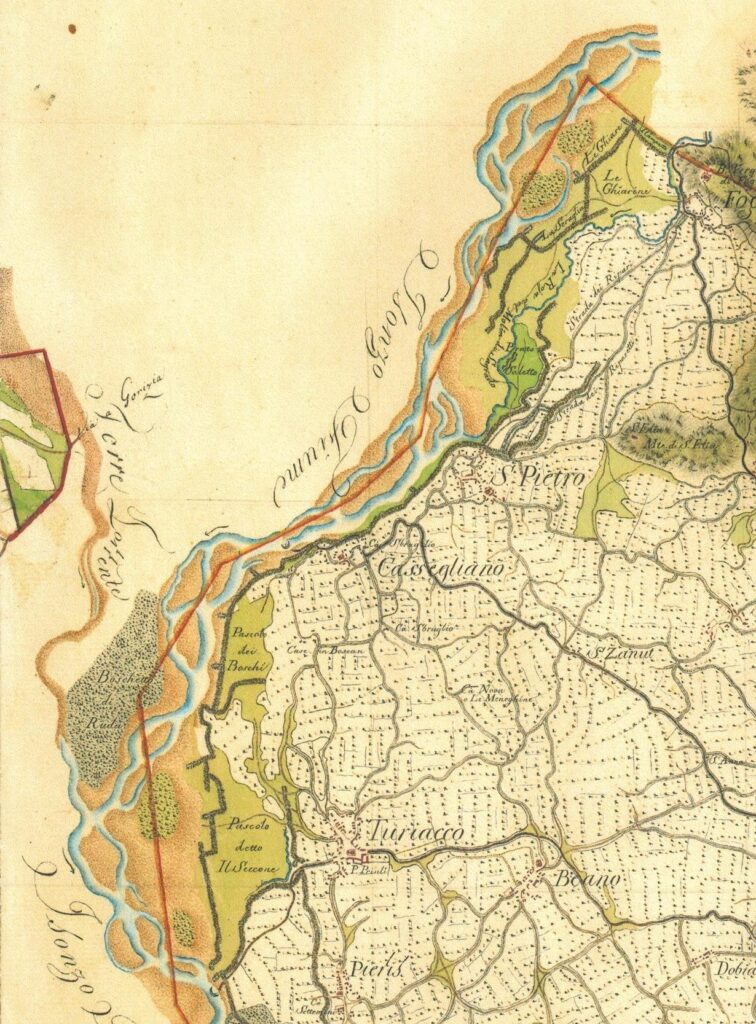

Quindi, dell’antica foresta con Querce, Carpini, Aceri, Olmi, Frassini ecc.) non rimane nulla. A parte il Sant’Elia e la golena dell’Isonzo, attualmente in Comune non ci sono più boschi, tranne qualche piccola area (poco più di una siepe) che divide gli appezzamenti agricoli, tra l’altro composta quasi sempre da specie esotiche (Robinia – Arcaso). Dei boschi verrà trattato più ampiamente nella parte dedicata al Sant’Elia e soprattutto dell’Isonzo. Interessante è la visione di alcune carte geografiche di fine ‘700-inizio ‘800 (Carta di Von Zach del rilievo dei territori veneti acquisiti dall’Austria dopo il Trattato di Campoformio) e dei 1821 (carta austriaca), dove si vede bene che il territorio comunale è quasi tutto agricolo, tranne le zone in verde chiaro (prati/pascoli) a ridosso o in golena dell’Isonzo, sia a nord verso Fogliano che a sud, verso Turriaco. Un’area a pascolo comune di una certa ampiezza era inoltre situata a sud-ovest del Sant’Elia, tra il colle e l’attuale Via Oberdan.

Molto interessante è anche il più vecchio rilievo aereofotogrammetrico che sono riuscito a trovare, che risale al 1954. Nella foto si vedono i campi e la loro disposizione prima del riordino fondiario degli anni ‘60/’70 che ha in parte modificato e raggruppato molti fondi. Dalla loro disposizione, si deduce la presenza di paleo alvei o rami dell’Isonzo. La più evidente è quella che dal fiume verso Fogliano, un ramo aggira San Pier ad est, tra il paese ed il Sant’Elia, e con un ampia curva attraversa Via Oberdan, la zona delle vigne Brotto, l’ex cava Canciani (dove è stato trovato un pozzo romano ed un cippo dedicato al Dio/Fiume Aeson… evidentemente non un caso!). Il percorso prosegue poi tra Redipuglia e Soleschiano verso Vermegliano. Una curiosità visibile nella foto aerea: si notano ancora, soprattutto nell’area di Cassegliano, la presenza in quasi ogni campo dei puntini posti in fila, sono i filari di gelsi un tempo comuni, usati per l’allevamento dei bachi da seta e per sostenere le viti.

Sempre dalle già citate carte austriache, nonché da quella del 1869, si nota la posizione degli argini che dividevano le aree coltivate dalla golena dell’Isonzo. Tali argini, sia a Cassegliano che soprattutto a monte di San Pier, erano situati in posizione molto diversa dall’attuale. Gli attuali argini, completati se non erro intorno agli anni ’30 del ‘900, hanno dimensioni sia in larghezza che in altezza ben diverse che in quelli vecchi, che erano alti mediamente sil metro-metro e mezzo. Inoltre il fiume, con alveo ben più alto dell’attuale, esondava molto più frequentemente di oggi. A monte di San Pier, nella carta di Von Zach si vede chiaramente che esisteva una doppia linea di argini, la più esterna alla golena situata tra l’attuale “strada vecia par Foian” e la strada provinciale 1, la più interna vicino alla Roja (Roggia del Molino di Sagrado).

Inoltre agli inizi del ‘900, con la costruzione del Canale de Dottori e del Canale Secondario di San Pietro, anche a ridosso di Cassegliano gli argini sono stati modificati, in quanto il canale è stato posto all’esterno a ridosso dei vecchi argini, che sono stati a loro volta rialzati di molto. Tali lavori hanno eliminato anche la vecchia strada che conduceva, dalla “Contrada” (Via Diaz) alla zona di Via Aquileia nei pressi della casa Tolar, dove il percorso un tempo oltrepassava l’argine per condurre al passo dell’Isonzo. La costruzione del canale, inoltre, ha dato alimentazione, mediante una derivazione, alla Roggia del Molino di Turriaco, che prima veniva alimentata da una piccola rosta ancora presente, sommersa dai rovi, nei pressi del punto più a sud della Roggia di Sagrado, ove finisce nell’Isonzo.

Il Sant’Elia.

Non tutti sanno che il colle carsico di Sant’Elia ricade interamente in Comune di San Pier d’Isonzo. È collegato alla pianura del resto del Comune nel punto più occidentale, mentre il resto del confine corre tutto attorno ai piedi della collina, dove questa tocca la pianura, mentre dal lato orientale il confine corre nella sella che collega il colle dal resto del Carso, ove ora sorge il Sacrario di Redipuglia.

Il colle prende nome da una chiesetta che sorgeva nella sommità ad ovest dell’altura, dedicata appunto a San Elia, come riportato in diverse carte. Una particolarità: nella carta austriaca del 1821 la chiesa è però chiamata di Sant’Antonio, forse in quanto vigeva la tradizione di portare il bestiame a benedire in qual luogo.

La collina, come il resto della pianura, un tempo era senz’altro ricoperta da foresta, ma già in tempi storici l’uomo l’ha trasformata in pascolo. Questo uso, unito all’abitudine di bruciare in inverno l’erba secca per favorire in primavera l’erba nuova, ha favorito il dilavamento della terra, dovuto alla pioggia ed al vento, fino a far riemergere il substrato roccioso calcareo.

Quindi essendo il terreno povero ed arido, il pascolo probabilmente contava la presenza di poche essenze tipiche del carso, resistenti alla siccità, come Roverella, Carpino nero, Orniello, Ciliegio canino.

Nel secolo scorso la Prima Guerra Mondiale ha infine distrutto quel poco che c’era, compresa la chiesetta, non più ricostruita. Dopo la guerra, la parte del colle situata più ad est, è stata utilizzata come Sacrario fino agli anni ’30. Con la costruzione dell’attuale Sacrario di Redipuglia, il vacchio cimitero è stato dismesso e trasformato in Zona Sacra.

Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel colle sono stati eseguiti alcuni rimboschimenti a Pino nero, pianta adatta a crescere anche in terreni rocciosi molto poveri ed aridi, con lo scopo di ricreare, mediante tali piante, un po’ di terreno. Tali rimboschimenti hanno attecchito bene soprattutto nel versante Nord del colle, in cui c’è una maggiore presenza di terra, successivamente sono ritornate le essenze tipiche carsiche, mediante la rinnovazione naturale.

Principali piante arboree attualmente presenti nel colle:

Pino nero, Roverella, Carpino nero, Orniello, Olmo campestre, Ciliegio canino, Castagno, Noce, Sambuco, Terebinto, Nocciolo, Robinia, Ailanto.

Il fiume Isonzo

Il fiume Isonzo da sempre riveste grande importanza per il nostro Comune, basti pensare che la zona situata oltre l’argine ammonta a circa il 20% del territorio comunale.

E tale zona, assieme al Sant’Elia, è quella più interessante dal punto di vista naturalistico.

Un tempo, economicamente parlando, rivestiva un’importanza maggiore di adesso per i nostri paesi. Il fiume e la golena (area tra gli argini e l’alveo del fiume vero e proprio) fornivano legna, prodotti ittici, pascoli, prodotti agricoli, prelievi faunistici, la raccolta dei rami dei salici (stròpe, vimine) raccolti per rifornire il fiorente artigianato dei cesti in vimini, soprattutto a Fogliano e Pieris.

Un discorso a parte merita la raccolta di ghiaia e sabbia. Tale raccolta ed il suo commercio, fino agli anni ’50, quando veniva effettuata a livello artigianale con piccoli carri trainati da cavalli, dava lavoro a numerose famiglie del Comune (caradori). La situazione è cambiata dagli anni ’60 e ’70, quando con la enorme richiesta dovuta al boom edilizio, si è scavato in maniera industriale massiccia. In circa vent’anni si è prelevata dal letto del fiume una quantità enorme di ghiaia, tanto che il livello del letto del fiume si è abbassato di diversi metri, provocando tra l’altro l’abbassamento della falda. Il livello delle ghiaie, molto più basso di un tempo, non più compensato dai materiali trasportati dal fiume e provenienti dal bacino montano in quanto trattenute dalle dighe situate a monte (ultima e maggiore quella di Salcano) ha anche provocato numerose erosioni spondali, tra l’altro quasi cancellando la golena che si trovava a monte del ponte autostradale.

Nei tempi odierni, queste funzioni economiche del fiume sono state sostituite da quelle naturalistiche e ricreative. A parte l’area sportiva, molto frequentata e situata appunto in zona golenale, una serie di strade di campagna e sentieri, anche utilizzati come pista ciclabile e pedonale, sono sempre di più usufruiti dai cittadini sia del Comune che provenienti da fuori.

E questo anche grazie al miglioramento dell’area golenale da un punto di vista naturalistico. Fino ad una quarantina di anni fa’ tutti gli appezzamenti agricoli presenti in golena erano regolarmente utilizzati, mentre i boschi venivano regolarmente tagliati. Tra l’altro il taglio degli alberi effettuato quasi sempre a raso e con turno molto breve (6-10 anni tra un taglio ed il successivo) favoriva la crescita di piante a rapido accrescimento, come la Robinia o addirittura l’Ailanto. Queste pratiche hanno molto impoverito i nostri boschi golenali, composti, a parte i Salici ed i Pioppi cresciuti più vicino all’alveo, nella quasi totalità dalla Robinia. Questa pianta non è autoctona in quanto proveniente dal Nord America, è a rapida crescita e quando viene tagliata rigetta in modo vigoroso sia dalla base del taglio che dalle radici. Inoltre fornisce un legno di buona qualità, sia per paleria che da brucio, ed i suoi fiori forniscono un nettare che le api trasformano in uno dei migliori mieli. L’uomo quindi l’ha favorita. Ma non ci sono solo cose positive. Questa pianta, essendo una leguminosa, arricchisce il terreno di azoto, e la chioma fornisce un’ombra piuttosto rada. Ed un bosco di robinia, se non ripulito regolarmente, in pochi anni si riempie di rovi e diventa poco produttivo.

Il risultato è stato che nel censimento effettuato a metà degli anni ’80 in tutta la zona golenale per i lavori dell’allora Parco dell’Isonzo, erano praticamente sparite tutte le piante più nobili tipiche dei boschi planiziali (di pianura). I boschi interni alla golena erano quasi totalmente dei robinieti, ed una certa varietà di essenze era presente solo lungo le sponde del fiume e lungo la Roggia del Molino di Sagrado (Roja).

Con il progetto del Parco dell’Isonzo, si è provveduto ad immettere in alcune particelle di proprietà pubblica diverse essenze tipiche dei boschi di pianura e non più presenti, con lo scopo, in futuro, con le dispersioni dei loro semi, rinaturalizzare alcune aree.

Inoltre alla fine del secolo passato, con alcune normative comunitarie (Reg. CEE 2080) veniva incentivata la conversione dei terreni agricoli in rimboschimenti, mediante il pagamento del mancato guadagno per un certo periodo di anni. Il risultato è stato che in un’ampia zona golenale nei pressi di Cassegliano da campo è diventata bosco. Ma attenzione, la destinazione a bosco dura solo per il periodo del progetto finanziato dalla CEE (da 20 a 50 anni). Alla fine il proprietario può ripristinare la destinazione precedente, cioè dissodare e coltivare quei campi.

Percorsi lungo l’Isonzo.

Tralascio la zona a monte del ponte dell’autostrada in quanto a seguito di vari lavori (metanodotto sub-alveo, ripristino dell’oleodotto ex Aquila per Visco e dell’argine scalzato dal fiume, l’area appare attualmente molto degradata.

Un percorso semplice ma bello è quello che utilizza la sommità dell’argine, dalla zona nei pressi dell’autostrada verso valle, costeggiando il paese, l’area sportiva, Cassegliano proseguendo fino a Turriaco.

Un secondo percorso, migliore da un punto di vista naturalistico, è quello che partendo sempre nei pressi dell’autostrada (casa Zavan) si entra in golena proseguendo fino al vecchio bordo dell’alveo dove si svolta a sinistra e si prosegue sempre verso valle costeggiando più avanti la scarpata che divide la golena dall’alveo. Si attraversano dapprima alcuni boschi tal’ora intervallati da qualche campo, quindi giunti nei pressi di Cassegliano, si ha sulla sx un rimboschimento (CEE 2080 di Cosolo) quindi un piccolo campo triangolare nei cui pressi, nell’alveo, tra la ghiaia emergono delle strane forme che meritano un piccolo appunto. Sono l’affioramento di conglomerati calcarei e dolomitici (in bisiac “tofi”) che si sono nel corso di migliaia di anni formati in falda mediante il deposito del calcare trasportato dalle acque che ha appunto saldato la ghiaia presente in profondità e composta da ciottoli sia calcarei che dolomitici. Verso la metà degli anni ’60, a seguito dell’abbassamento del letto del fiume dovuto alle escavazioni di inerti, questi conglomerati dalle forme molto suggestive sono mano a mano emersi; un’area molto bella che merita una visita.

Si prosegue quindi ancora verso valle, toccando la Roggia nel punto in cui un tempo si gettava nel fiume, proseguendo quindi in un bosco con la presenza di diverse piante molto grandi e belle (Pioppo nero, Pioppo bianco) ed in cui, con i lavori sopracitati del Parco dell’Isonzo, sono state poste a dimora una quarantina di anni fa alcune essenze tipiche dei boschi planiziali ed allora non più presenti in golena, quali Querce, Carpini bianchi, Aceri campestri. Il percorso termina nei pressi di “Bosean” (nelle vecchie mappe “Fabro”, nei pressi della Rosta che un tempo alimentava la Roggia del Molino di Turriaco, come riportato nella descrizione generale del Comune.

Lungo questo percorso, sui bordi del fiume, si possono osservare anche delle essenze non di pianura, ma tipiche di altre zone attraversate a monte, come Frassino maggiore, Olmo montano, Orniello, Carpino nero.

Infine una piccola passeggiata può essere fatta nell’area sportiva del paese, dove oltre al campo di calcio, di tennis e di bocce, è presente un piccolo arboreto creato in parte con i sopracitati lavori del parco ed in parte con la festa degli alberi per la messa a dimora delle piante per i nuovi nati del Comune. In quest’area si possono vedere molte delle piante che un tempo costituivano i boschi di pianura.

Principali piante arboree attualmente presenti nell’Isonzo lungo le sponde e negli altri boschi.: Pioppo nero, Pioppo bianco, Salice bianco, Ontano nero, Frassino maggiore, Frassino ossifillo, Orniello, Carpino bianco, Carpino nero, Olmo campestre, Olmo montano, Farnia, Acero campestre, Acero montano, Acero riccio, Ciliegio, Noce, Tiglio, Gelso, Sambuco, Robinia, Ailanto, Acero negundo.

La Roja (Roggia del Molino di Sagrado).

La Roja è (in parte era) un piccolo corso d’acqua molto caro ai Sampierini.

Nasce (nasceva) a Sagrado alimentata da una rosta posta sul fiume all’altezza dell’attuale derivazione del Canale De Dottori. Questa roggia attraversava Sagrado, dove dava forza al locale mulino (da cui il nome), proseguiva fino a Fogliano, poi piegava rimanendo entro la golena di allora, fino a San Pier, quindi Cassegliano dove sfociava nel fiume.

Il percorso della roggia probabilmente deriva da una vecchia lanca abbandonata dovuta all’erosione del fiume Isonzo in qualche piena più violenta, probabilmente verso il ‘500. Con i lavori di costruzione del Canale de Dottori, la roggia non è stata più alimentata direttamente dal fiume, ma da una derivazione del canale sopra citato ancora visibile da Via D’Annunzio a Sagrado. Ancora a metà del secolo scorso era visibile nel tratto tra Sagrado e Fogliano dove tramite un canale pensile attraversava il de Dottori ed il Sacondario di San Pietro, proseguiva quindi nei campi tra Fogliano e San Pietro, dove costeggiando il paese proseguiva in golena fino a Cassegliano. Con la chiusura e l’interramento del tratto tra Sagrado e Fogliano, la roggia è stata alimentata da un canale terziario all’interno dell’azienda Cosolo, ma essendo questa alimentazione molto precaria, con i lavori del Parco, alla fine degli anni ’80 è stata costruita a San Pier una derivazione dal canale Secondario, poco prima dell’attraversamento dell’argine, in modo da alimentare la roggia nel tratto a valle almeno nel periodo estivo.

Purtroppo, sia per la mancanza d’acqua (in inverno il Secondario è chiuso) che per i cambiamenti climatici, i ragazzini di San Piero non possono più, in inverno, divertirsi a “slisigar sul gias ta la Roja”…