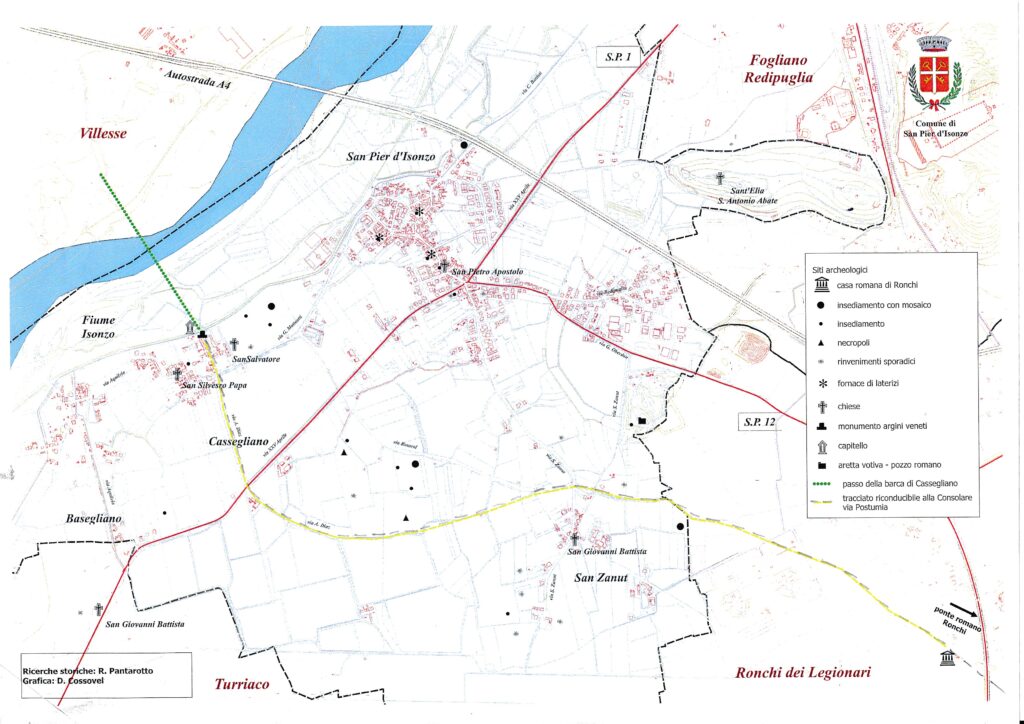

Il territorio di S. Pier d’Isonzo faceva parte in età romana dell’area sottoposta direttamente alla giurisdizione della città di Aquileia.

Il collegamento con la città era garantito dalla presenza di strade e di percorsi viari secondari che permettevano spostamenti piuttosto rapidi sia a cavallo che con i carri; in particolare la zona corrispondente all’attuale territorio comunale di S. Pier d’Isonzo era raggiunta dalla strada consolare che da Aquileia conduceva a Iulia Emona, e, nella parte meridionale, dal tracciato stradale che collegava Aquileia a Trieste e all’Istria.

Naturalmente un elemento che anche nell’antichità condizionava fortemente la vita dell’area in questione era rappresentato dal fiume Isonzo. Il ritrovamento nel 1989 presso la cava Canciani, tra S. Pier d’Isonzo e Ronchi dei Legionari, di un’aretta votiva all’Aesontius costituisce un’importante testimonianza del culto dedicato al fiume, attestato anche da un’altra iscrizione rinvenuta alla Mainizza (Farra d’Isonzo) negli anni venti.

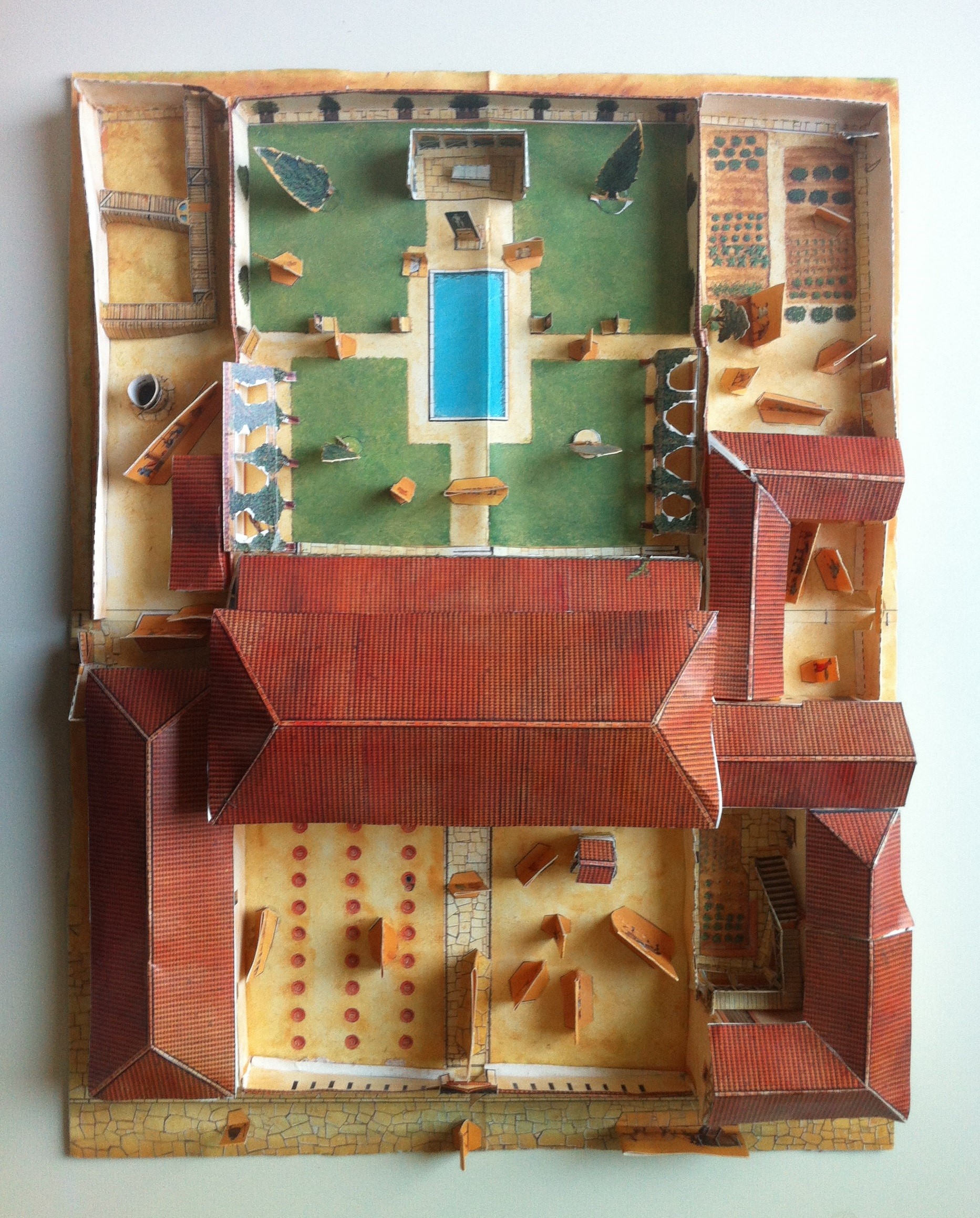

La campagna doveva essere caratterizzata in età romana dalla presenza di fattorie più o meno grandi (villae) che costituivano il nucleo delle diverse proprietà terriere e che erano utilizzate sia come abitazione, con ambienti di soggiorno e di riposo spesso riccamente decorati con affreschi alle pareti e con pavimenti musivi, sia come magazzino/luogo di produzione con vani di servizio più modesti e privi di allestimenti di pregio.

I rinvenimenti del territorio di S. Pier d’Isonzo che si possono ricondurre alla presenza di villae sono in particolare quelli del fondo Gandin e nel fondo Iuri a Cassegliano dove sono stati individuati in superficie abbondanti frammenti di laterizi anche bollati oltre a parti di anfore e di recipienti da cucina, numerose tessere di mosaico bianche e nere e frammenti di marmo che dovevano costituire la decorazione parietale o pavimentale di alcuni ambienti di soggiorno.

Accanto alle villae rivestivano una certa importanza anche gli impianti produttivi impiegati soprattutto per la fabbricazione di materiale edilizio in terracotta, come quelli che sono stati rinvenuti tra il 1981 e il 1985 nel corso di scavi occasionali a S. Pier d’Isonzo all’interno del centro abitato.

Molti dei materiali di epoca romana rinvenuti nel territorio sono esposti nel Museo Archeologico dei Bambini realizzato per i più piccoli dagli studenti della scuola primaria di San Pier d’Isonzo.

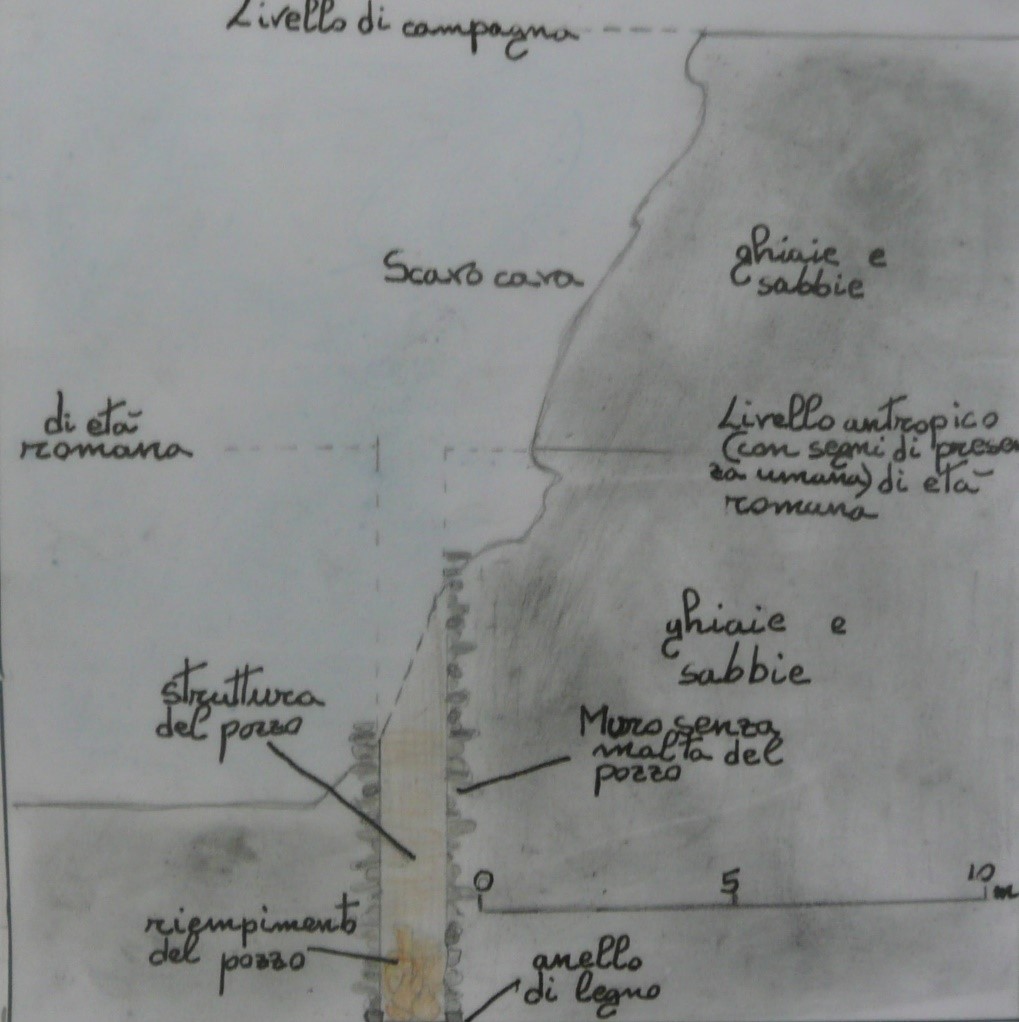

Il pozzo di cava Canciani

In una vetrina del Mab sono esposti alcuni dei reperti trovati all’interno di un pozzo di epoca romana scoperto ormai una ventina circa di anni fa, nel 1989, nella cava di ghiaia Canciani dove è stata trovata anche l’aretta dedicata all’Isonzo.

Si tratta di un ritrovamento particolare, ma non eccezionale. Infatti non è così insolito trovare dei pozzi antichi riempiti con oggetti vari. Quando il pozzo non era più in uso, veniva colmato con materiali vari, spesso rotti e che quindi non servivano più. Altre volte all’interno dei pozzi si trovano dei veri e propri “tesori” in quanto, in momenti di particolare pericolo, le persone potevano nascondere all’interno dei pozzi materiali preziosi in attesa di riprenderli in momenti più tranquilli. A volte questi oggetti sono invece rimasti all’interno dei pozzi dove sono stati scoperti, secoli dopo, dagli archeologi.

Nel pozzo della cava Canciani sono stati ritrovati reperti piuttosto comuni, come frammenti di anfore, di ceramica ed elementi in ferro che facevano parte con ogni probabilità del sistema per raccogliere l’acqua. Sono oggetti comuni ma per noi molto importanti: infatti alcuni di essi sono interi, come le brocche per conservare e servire i liquidi in tavola.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI BAMBINI DI SAN PIER D’ISONZO

Il MAB è un museo che è stato progettato e allestito dagli alunni della scuola primaria di San Pier d’Isonzo con l’archeologa Chiara Magrini e le insegnanti della scuola.

Nel MAB sono esposti reperti archeologici (principalmente di età romana) che sono stati scoperti nel corso degli anni nel territorio del comune di San Pier d’Isonzo.

In questa zona in epoca romana la campagna doveva essere caratterizzata dalla presenza di villae, ossia di fattorie più o meno grandi dove risiedevano i proprietari dei terreni e dove venivano organizzate tutte le attività di lavorazione dei prodotti agricoli. Queste ville non sono state scavate dagli archeologi, ma solo individuate “in superficie”, ossia attraverso il materiale archeologico che affiora nei campi dopo le arature.

I reperti del MAB sono esposti in quattro vetrine che sono dedicate a quattro diversi aspetti della vita quotidiana nella campagna di epoca romana.

L’eccezionalità del MAB consiste nel fatto che all’interno tutto è pensato per i bambini. Le quattro bacheche, dove sono contenuti gli oggetti, sono regolate in modo da essere il più possibile visibili ai bambini (per questo l’ultimo ripiano non è stato utilizzato e sono state messe a disposizione alcune scalette per permettere anche ai più piccoli di osservare gli oggetti con comodità).

Poi tutte le spiegazioni sono state scritte a mano e con un linguaggio semplice e sono accompagnate dai disegni realizzati dai bambini stessi.

Per far capire ancora meglio il MAB ci sono anche alcuni modellini di edifici antichi e le ricostruzioni della ceramica romana (per la tavola, da cucina e per il trasporto) realizzate nel corso degli anni nel bellissimo laboratorio di ceramica della scuola di San Pier d’Isonzo.

Il Museo è stato inaugurato nel 2012 e rappresenta, fino a questo momento, il primo esempio di museo archeologico in Italia pensato ed allestito dai bambini per i bambini.

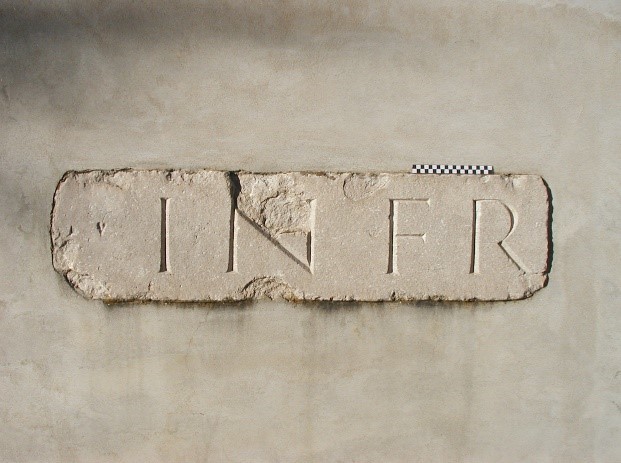

OMAGGIO ALL’ISONZO. UN’ARETTA VOTIVA

È un blocco di pietra (calcare) in cui è stata ricavata una scritta in lingua latina. La scritta, tradotta, è una dedica di un certo Marco Licinio Vitale al fiume Isonzo.

Il blocco era probabilmente in origine collocato in corrispondenza di un passaggio del fiume Isonzo e quindi Marco Licinio l’aveva fatto realizzare per ringraziare il fiume che per gli antichi era una sorta di divinità (per questo l’iscrizione viene chiamata “aretta”, ossia pietra votiva).

L’aretta è stata trovata all’interno di una cava di ghiaia, chiamata cava Canciani, proprio nella stessa zona in cui è stato individuato anche un pozzo di epoca romana e per molti anni è stata conservata al Museo Archeologico di Aquileia. È stata trovata un’altra aretta molto simile, sempre dedicata all’Isonzo, non molto lontano da San Pier d’Isonzo, ossia a Farra d’Isonzo dove il fiume veniva attraversato, con un ponte, da un’importante strada romana che da Aquileia si dirigeva verso l’antica Lubiana, ossia la capitale della Slovenia.

LE TRADIZIONI FUNERARIE DEI ROMANI

Al Museo Archeologico dei Bambini accanto all’aretta è collocata sul pavimento un’urna cineraria in pietra, ossia un contenitore all’interno del quale, solitamente in un vaso in terracotta o in vetro, venivano conservate le ceneri di un defunto spesso con alcuni oggetti di corredo.

Le persone che vivevano nelle ville seppellivano i loro morti in una necropoli (il cimitero degli antichi) posta non lontana dalla villa stessa. Fino ad un certo periodo (I/II sec. d.C. circa) nel mondo romano prevalse la cremazione, mentre successivamente si diffuse l’inumazione (che prevedeva di seppellire sottoterra i corpi integri delle persone defunte).

Un’altra testimonianza relativa alle tradizioni funerarie dei Romani non è esposta in museo, ma è murata nella chiesa di Cassegliano (una frazione di San Pier d’Isonzo). Si tratta di parte di un’altra iscrizione, sempre in lingua latina, che faceva parte di un recinto funerario e nella quale erano riportate le dimensioni del recinto stesso.

Non si sa precisamente dove questa pietra sia stata trovata, ma è probabile che provenga da qualche centro abitato di epoca romana di una certa importanza (forse da Aquileia stessa o da San Canzian d’Isonzo).

Mappa dei siti dove sono stati ritrovati reperti archeologici